オーバーツーリズムとは?なぜ起こる?原因と対策を徹底解説【観光業関係者必見】

- マーケティング

- 最終更新:

- マーケティングチーム

日本のオーバーツーリズムの原因は“お金を落とさない観光客”を呼んでしまったことです。写真だけ撮って帰るチープな観光は地域経済に恩恵がなく、バスの増便はおろか、ゴミ箱を設置・回収するお金も稼げません。

オーバーツーリズムの対策として、客単価の引き上げが必要不可欠です。今の薄利多売に終止符を打ち、観光客一人当たりの消費額を上げることができれば、観光立国の本質である“金稼ぎ”と“経済循環”を達成できます。

目次

オーバーツーリズムとは

オーバーツーリズムの定義

オーバーツーリズムは簡単にいうと、観光地に人が集まり過ぎて起きる様々な問題のことです。水や食べ物などの資源が足りなくなったり、物の値段が急激に上がったり、ゴミや騒音などで地域住民とトラブルが起きたりするなど、オーバーツーリズムの結果はいろんな形で現れます。発生する場所によって、その内容と仕組みが異なります。

海外で発生しているオーバーツーリズム問題の具体例

バルセロナのオーバーツーリズム問題

観光客が街中に捨てるゴミや深夜におよぶ騒音問題もありますが、最も注目すべきは住宅価格の高騰です。

バルセロナのオーバーツーリズムの原因は、殺到する観光客で一儲けしようとした不動産の持ち主が、家やアパートなどをAirbnbとして提供し始めたことです。土地と家賃の値段が異常なぐらい上がったため、現地住民が住む場所を追われてしまった。その実態を受け、バルセロナ市長が2028年11月から同サービスを禁止するなどの対策を発表しました。

バリ島のオーバーツーリズム問題

世界屈指のリゾート地、バリ島では水不足と土地開発による環境破壊が発生しています。

島の65%の水が観光客・観光業に使われています。400ある川の半数が干上がっているため、専門家はあと数年で島の水資源がなくなることを予想しています。また、外資系企業による開発が行われているため、地域への還元が少ないという問題にも直面しています。

ヴェネツィアのオーバーツーリズム問題

水の都ヴェネツィアは、年間2,000万人の観光客が押し寄せる都市です。その大半は宿泊せず、数時間で町の観光名所を回ってその日の内に帰る“ヒット・アンド・ラン”観光客です。街中は大混雑し、地域住民の生活環境が悪化しました。

この問題に対し、ヴェネツィア市長は5ユーロほどの“入場料”を設けました。入場料の目的は収入ではなく、入ってくる人の数を減らす点にあります。2024年の4月から導入されたシステムはまだ1年ぐらいの運用実績しかありませんが、その効果は限定的で問題の解決には至りませんでした。

日本が直面しているオーバーツーリズム問題の具体例

路線バス問題

京都では観光客が路線バスに集中し、地域住民が通勤・通学の足を奪われる問題が起きています。原因は観光客の増加で市バスがすぐ満員になることです。

ここで2つの疑問が出てきませんか?

1つ目:市バスがすぐ満員になるなら、バスを増やせば解決できるのでは?

2つ目:観光客はなぜタクシーなどを利用せず、路線バスに殺到するだろう?

ゴミ問題

おいしい食べ物が日本の強みの一つです。しかし、普通のホテルにキッチンがないため、食材を買って料理を作ることはできません。それでは儲かるのはレストランだけで、食材を売る店は観光客の恩恵を全く受け取れません。食べ歩きメニューはそのニーズから誕生しました。

食べ歩きメニューを提供する市場や飲食店が集中するスポットでは、ごみ箱からゴミが溢れている光景をよく見かけます。これがオーバーツーリズムによるゴミ問題です。

冷静に考えると、ゴミが街のあっちこっちに捨てられていたら、悪意または無知によるものと推測できます。しかしよく見ると、捨てられたゴミはごみ箱のある個所に集中しています。

そこで、こんな疑問が出てきませんか:

ゴミの量が増えたなら、回収の回数も増やせばいいのでは?

住居侵入問題

キレイな景色、自分の国にないもの、珍しいものなどの写真は旅の思い出になりますね。首からカメラをぶら下げて集団で海外旅行を楽しんだバブル世代も多いでしょう。旅の思い出にするだけなら微笑ましい光景ですが、今の時代は話がちょっと違う。

富士山とコンビニの写真を撮るために道路のど真ん中に陣取ったり、いいアングルで撮るために民家の敷地内に入ったり、挙句の果てに、休山日(休みの日)の寺の塀を飛び越えてでも写真を撮ろうとする観光客(建造物侵入容疑で逮捕)も後を絶ちません。法を犯してまで撮る写真は「旅の思い出」のためだろうか?

日本のオーバーツーリズム問題を引き起こしている原因

上記の具体的なオーバーツーリズム問題を見ると、いくつかの「なぜ」が出てきました。その疑問を突き詰めることで、問題の本質が見えてきます。

写真・動画ビジネス

写真を旅の思い出として撮っているなら微笑ましい光景ですが、その写真を金儲けのために撮っているなら、話が変わってきます。

スマホカメラの高性能化とSNSの普及が相まって、旅先で写真を撮る人の数が圧倒的に増えました。写真を自分と家族で楽しむために撮る人は一定数いますが、今の時代はSNSで「いいね!」をもらって“人気者”になるために撮る人が大多数です。

“人気者”になるためには、人が持っていない珍しい写真や動画(以下、写真)を撮る必要があります。スペイン、フランスやイタリアなど、メジャーな観光地の映像はみんなが持っているから価値はありません。欲望の矛先が向けられたのは、魅力と謎に包まれている日本です。

誰も持っていない日本の映像を自分のSNSに乗せると人が集まります。そして、人が集まるところには“お金”が集まります。つまり、みんなが必死に写真や動画を撮るのは、お金儲けのためです。

お金は欲しい、でもお金は使いたくない「チープな観光」

お金儲けで重要なのは、コストの最小化と利益の最大化です。お金になる写真を撮りたいけど、タクシーなどの高い移動手段を使ったらコストが高くなります。そうだ、路線バスで行こう!

このコスト意識が路線バス問題の本当の原因です。日本は観光地のタクシーが充実していて、英語が通じなくても、指差しや住所で簡単に目的地まで連れていってくれます。それなのに、停留所やルートが複雑で分かりにくい路線バスになぜ観光客が殺到するのか?経費削減のためです。利益を最大化するため、お金を極力落としたくないものです。

宿泊や飲食も、観光客が安いホテルとコンビニで済ますことが多いため、地域経済への還元がほとんどありません。自治体から見ても税収が増えず、市営のバスやごみ箱を増やしたくてもお金が足りません。人がいっぱい来ているのに利益が増えないこの“薄利多売”こそが、日本のオーバーツーリズムの根本的な原因であり、真っ先に取り組まなければならない問題です。

誰も持っていない写真を誰も撮っていないアングルで

お金になる写真をタダ同然で撮りたい観光客。その人たちにモラルを期待するのはほぼ不可能です。

誰も持っていない写真やまだ撮られていないアングルで撮影するため、道路のど真ん中を我が物顔で陣取る観光客は少なくない。さらに、許可なく人の家を撮影したり、勝手に人の家に入ったりする事例も多いです。注意すると逆ギレされる始末。自分のことしか考えず、日本はお金になる写真が撮れる“採取所”としか思っていない人たちにモラルを期待するのは間違っています。地域住民との軋轢が生まれるのはそのためです。

その人たちを積極的に呼んだことが日本のオーバーツーリズムの原因

住居侵入や安い路線バスに殺到する質の低い観光客はあくまでもオーバーツーリズムの「結果」です。では、日本のオーバーツーリズムは「なぜ」起きたのか?

事前の仕組み作りを怠った

2021年、コロナが蔓延して世界がまだ止まっていたころ。コロナが落ち着いたら日本に観光客が押し寄せることが社会背景やデータから予想されていました。備える時間があったにも関わらず、予約制や現地入り制限などの対策を行わなかったことが今のオーバーツーリズム問題につながっています。

手当たり次第な宣伝を打ってしまった

コロナが終息して、誰もが外貨獲得に腐心していたころ。特定の国、特定のソーシャルクラス、特定の客層などに絞ることなく、「誰でもいいからとにかく来て」という安易な宣伝を無差別乱射してしまった。結果はこれです。民家や定休日の寺に侵入する人までを呼び寄せた。

自らチープな観光を推進した

世界中で問題になっている“チープな観光”。LCCで渡航して、路線バスで現地を安く移動し、“インターネットポイント”を稼ぐために写真だけ撮って帰る観光です。行先にお金を落とさないだけならまだマシだが、不法侵入や無許可撮影、地域住民の足を奪うなどの問題を起こしているのは、ほとんどこの人たちです。

皮肉にも、このチープな観光を推し進めたのは観光業界です。お金をほとんど掛けず“映え写真”だけで宣伝したら、集まるのはお金をほとんど掛けず、同じ写真を撮ろうとする人たちです。

客単価が低く、手段が目的になった

観光客をいっぱい呼べば外貨もいっぱい稼げますが、それは客単価が高ければの話です。ビジネスで一番重要な“客単価”を忘れて、“数”を呼ぶことに力を入れてしまった。“会議のための会議”というヤツです。

日本政府は、「2030年に訪日外国人旅行者数6,000万人、消費額15兆円を達成する」という目標を掲げています。2024年は3,600万人、消費額8兆円を推移しています。あと6年で人と金額を倍にできれば、目標を達成できそうだ。

因みに、アメリカの2023年の観光客数は6,650万人で消費額は2,131億ドル(為替レート150円計算で32兆円ぐらい)です。人の数は日本の30年目標とほぼ同じなのに、金額が2倍です。日本の客単価がいかに低いのか分かります。

これだけの問題があるのに、日本はなぜ観光立国を目指すのか?

デメリットよりも、メリットの方が圧倒的に多いからです。

では、観光業に力を入れることで、国にどんなメリットがあるのか?

観光業には雇用を生み出す力が圧倒的に高い

観光業は労働集約型産業(人間の労働力に依存する割合が高い産業)です。ホテルなどの宿泊関連、電車やバスなどの交通関連、アクティビティやガイド、飲食、小売などに多くの人手が必要です。

機械化が進んでいない地方や発展途上国でも、観光業は比較的に早く、そして多くの雇用を生み出せます。観光業の力と規模が大きく、世界の10人に1人が観光産業で働いています(WTTC統計)。

観光業は「人を動かす産業」です。人のための産業という意味でも社会的意義が大きい。

外貨を直接稼げる産業

国内でものを作って売っても、お金が国内を循環するだけで増えません。稼ぐためには、海外のお金を国内に入れる必要があります。通常の製造→輸出→稼ぐ流れと違って、観光業では観光客が来て国内でお金を落としてくれます。航空券、宿泊代、食事代、買い物などすべてが外貨獲得になります。

特に資源の乏しい国(日本がその最たる例)では、観光業は“見えない輸出”として重宝されます。

どのぐらいすごいかというと、2023年の日本の観光収入は5兆円超えです。日本が車社会になったと言われるようになった1970~1980年頃の自動車産業も5兆円規模でした。

波及効果(経済の裾野)が広い

観光客が来ることで、おみやげなどの小売、レストランなどの飲食関連、移動に欠かせない交通関連、大きな割合を占める宿泊、訪日の動機になる文化施設、レストランを支える地元農業など、そのメリットが広範囲に広がっていきます。

一人の観光客が消費するお金があらゆる産業に循環するため、「観光は地元経済の総合エンジン」とも言われます。特に一次産業(農業、林業、漁業など)や伝統工芸との相性がいいです。

地方再生の切り札になりやすい

日本は東京の一極集中が進み、地方の人口減・産業空洞化が深刻化しています。しかし、観光なら自然、文化や人そのものが資源になります。つまり、工場誘致などの投資を呼び込まなくても、地方にあるものを磨くだけで観光資源になります。

国のブランド力を高めるソフトパワー

日本を訪れた外国人が、文化、料理、人々のホスピタリティなどを体験すると、観光だけでなく輸出や留学、投資にも波及します。観光で国のイメージが上がる(ソフトパワーが向上する)と、日本のブランディング力も上がるため、国のビジネス力もアップします。

比較的すぐに成果が出やすい(即効性)

工場建設などと違い、既存資源を活かすだけで短期的な成果が出やすいのも観光業の強みです。コロナ後も、観光は最も早く回復した産業のひとつです。

このように、観光業は単なる「余暇ビジネス」ではなく、「国の未来を支える基幹産業」になり得る力を持っています。だからこそ、多くの国が競争のように観光に投資し、戦略を立てています。

これだけのメリットがあれば、資源が乏しく、地方再生を重要課題としている日本は間違いなく観光業に力を入れるべきです。政府が観光立国を推進しているのはそのためです。

オーバーツーリズム対策を観光立国の本質から求める

観光から十分な利益があれば、バスの本数はいくらでも増やせます。ゴミ箱の数どころか、回収の回数だって増やせます。オーバーツーリズム問題が発生しているのは、その前の段階である外貨獲得が上手くできていないためです。つまり、問題を解決するためには、観光立国の本来の目的である「お金を稼ぐ」ことを意識する必要があります。

最も効果的な対策は客単価の引き上げ

あなたがビジネスをやっているとしよう。1日に100万円の売り上げが必要です。どの戦略を取りますか?1,000円の客1,000人を死に物狂いで“裁く”のか?それとも余裕をもって、100万円の客1人をちゃんと接客するのか?

客単価の引き上げはオーバーツーリズム問題を考える上でとっても重要です。なぜなら:

- そもそも、観光は外貨を獲得するためにやっています。

- 客単価の引き上げは日本の観光業界が抱える最重要課題です。

- 客単価を引き上げると、観光立国のメリットが現れ始める(誰かが中抜きしなければ)。

- 客単価の引き上げはある種の“フィルター”として機能する:来る人の数を減らして、インバウンドの質が上がる。

量より質で満足度を上げる

「淡々と裁かれた」1,000人の客よりも、「心がこもった接客」を感じた1人の客の方がまた戻ってくれます。量より質を選ぶことで客の満足度が上がります。満足度の高い客はまた日本に戻ってくれるだけではなく、体験した店やサービスを友人などに紹介してくれます。

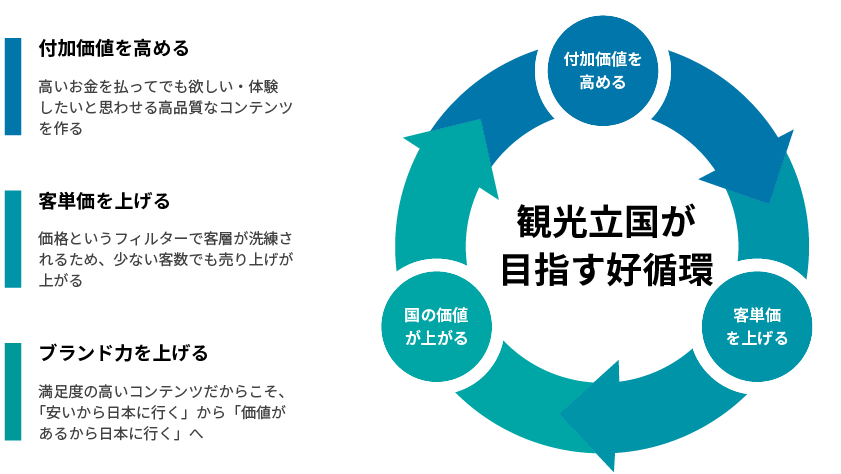

「安いから日本に行く」のではなく、「価値があるから日本に行く」へ

安いから日本に来た人たちは為替が少々円高に振れただけで日本に来なくなります。「安いから行ってやっている」だけで、少し高くなったら行く価値など感じないから。価値のないところは価格競争に明け暮れ、共倒れするのがオチです。

客単価を引き上げるためには商品やサービスを磨いて、付加価値を上げる必要があります。付加価値の高いものは高くても欲しいものです。付加価値を常に高めていけば、外国観光客が必ずリピートしてくれます。観光立国はまさにその“好循環”を目指しています。

観光関連業が今すぐ取り組むべき3つのオーバーツーリズム対策

オーバーツーリズム問題を解決しながら、日本が真の観光立国に変わっていくためにも、宿泊、飲食、小売りなどの観光関連ビジネスが今すぐに取り組むべき対策を紹介します:

ビジネスの付加価値を高める対策

「客単価を上げたければ付加価値を高めろ」という話、耳にタコができるぐらい聞いていると思います。理屈は分かるけど、“付加価値”という物の正体がピンと来ない。ここはみんながぶち当たって進めない壁です。

ニセコの例を考えましょう。なぜインバウンドが集まりはじめたスキーリゾートに外資系が豪華なホテルなどを作り始めたのか?答えは簡単です。インバウンドのニーズを満たす宿泊施設がなかったからです。「でも、日本のおもてなしが感じられる旅館はいっぱいあったよ」と、マスコミに洗脳された人が反論するでしょう。残念ながら、ニセコのインバウンドはそんな“おもてなし”など求めていない。そこに価値など感じないから。

価値を感じるところにお金が落ちる。つまり、売り上げを増やすためには、客が価値を感じる商品やサービスを作る必要があります。「商品・サービスの付加価値を高める」というのは、まさにこういうことです。問題は、客が価値を感じるものを突き止められるのか?

Frontierは外国人目線であなたがまだ気付いていない強みを発見し、その魅力をさらに引き立てるアイデアと技術を持っています。相談は無料です。付加価値を高めたいけど、どこから始めればいいか分からない方はご連絡ください。

マネタイズで売り上げを支える対策

いいものをタダであげたり、またはタダ同然で売ったりしていませんか?

これは日本のビジネスが抱える大きな問題で、客単価がなかなか上がらない原因の一つです。値段の付け方は確かに難しいですが、コツを教えます。必要なものは二つ:

1-「いいものは高く、悪いものは安く」という考え方。

2- 売っている商品・サービスの内容・価格を海外と比べる(海外調査を行う)。

この狭い井戸を出て、自分のビジネスをだだっ広い海外と一生懸命比較して、お金に換えられるものをしっかり売り上げに反映していく方法(マネタイズ)を覚えることが必要です。

ターゲットの特性を理解して、客層に合ったマーケティング(宣伝)対策を行う

ビジネスの付加価値を上げて、マネタイズを覚えたら、あとは観光客を呼ぶだけです。簡単なようで意外と難しいです。

釣りに行ったことある人ならば分かりますが、釣りたい魚に合わせてエサを変える必要があります。マグロを釣りたいときは生きたサバを仕掛けて、イワシを釣るときはサビキという小さなキラキラ疑似餌を使います。サビキではマグロ釣れないし、イワシがいるところに生きたサバを放り投げたらイワシが全滅するだろう。

マーケティングも同じです。呼びたい客に合わせて、マーケティング手法を変える必要があります。Webサイト、海外の旅行会社、Facebook、Instagram、印刷パンフレットなど、自分の商品やサービスを宣伝する方法は無数にあります。しかし、それぞれの方法には来る客が決まっています。やり方を間違えると大事な資源だけが“撮られて”しまいます。

付加価値向上、マネタイズ、マーケティングのいずれも知識とデータが必要なため、いきなり一人でやるのはなかなか難しいです。やり方を覚えながらビジネスを成長させたい方はぜひご連絡ください。一緒に取り組みながらマーケティングのノウハウが覚えられます。

オーバーツーリズムのよくある質問

オーバーツーリズムはなぜ起きるのか?

オーバーツーリズムの原因は過剰な宣伝です。

日本でオーバーツーリズムが発生している主な地域は東京・大阪・京都・奈良です。“ゴールデン・ルート”と呼ばれるコースで、どのガイドブックにも必ず載っている場所です。「誰も知らない・誰も宣伝していない」場所に人が殺到することはありません。

オーバーツーリズムで人がいっぱい来ているなら、経済的にはいいことではないのか?

本来ならいいことです。人がいっぱい来たらいっぱい売れるはずなので、店の売り上げが増える=税収が増えます。経済が循環して、地域住民の暮らしも良くなるはずです。

しかし、日本の観光業は「薄利多売」(安い値段でいっぱい売って、わずかな利益を得る手法)のビジネスモデルを続けているため、人数の割に稼ぎが弱いのが現状です。日本は“チープな観光”ができる国というイメージも定着しつつありますので、ここから這い上がるためには抜本的な意識改革と絶え間ない努力が必要です。

オーバーツーリズムを解決する方法はありますか?

さまざまな方法がありますが、私たちが勧めるのは、一石二鳥の「客単価の引き上げ」という対策です。

客単価を引き上げることで:

1-観光収入を引き上げるという課題を解決できます。

2-購入できる人が少ない=来る人が減る(オーバーツーリズム状態を解消できます)。